Un Dernier Livre : Bonjour Romain, et merci d’avoir accepté notre invitation. Vous êtes l’auteur de nombreux poèmes et de plusieurs romans, dont Zones sensibles, Grande ourse et Forêts noires (Quidam éditeur), ou encore Fissions (Le Vampire Actif éditions). Ravive est votre dernier livre, il s’agit d’un recueil de nouvelles publié par les éditions de l’Ogre. Peut-être pourriez-vous commencer par nous parler de sa genèse ?

Romain Verger : Il y a deux ans, Benoit Laureau et Aurélien Blanchard (ndlr : les éditeurs de l’Ogre) m’ont contacté pour me faire part de leur projet de création des éditions de l’Ogre et de leur souhait de m’associer à leur catalogue. Je n’avais à ce moment-là aucun roman en cours ni même le moindre projet car des activités professionnelles prenantes me contraignaient à suspendre un certain temps l’écriture. Mais l’envie l’a vite emporté sur la raison : leur ligne éditoriale m’a aussitôt séduit, de même que m’intéressait beaucoup l’idée d’accompagner la naissance d’une maison d’édition, d’être de cette aventure et de partager l’enthousiasme de leurs créateurs. Je leur ai fait lire quelques nouvelles que j’avais écrites en 2012 de retour d’un séjour en Bretagne, où s’ancraient justement ces récits. Il m’intéressait de les réinscrire dans un projet plus vaste. Cette idée leur a plu, alors nous avons conservé trois de ces nouvelles (« Le château », « Ploumanac’h » et « Donvor ») et j’ai consacré les mois qui ont suivi aux six autres récits qui composent Ravive. Après avoir achevé « L’année sabbatique » (la dernière que j’ai écrite), il m’a semblé que l’ensemble constituait quelque de chose de cohérent, dessinait un parcours qui faisait suffisamment sens à mes yeux pour être publié.

UDL : Il y a dans Ravive un rapport fort à la merveille, au sens étymologique du terme, quelque chose qui frappe d’étonnement. Un basculement advient dans chaque nouvelle, au terme d’un délitement progressif de la réalité. Est-ce là que se situe l’essence de l’angoisse, ou est-ce une façon de la représenter ?

R. V. : L’idée d’une réalité qui se délite radicalise en un sens la tradition fantastique du XIXe siècle : le quotidien se dérègle, les ruptures se multiplient et vont crescendo jusqu’à l’irréversible. Dans mes récits, on est en effet à l’opposé du cas kafkaïen de La Métamorphose dans lequel on a voulu voir une certaine forme de renouveau ou de modernité fantastique. En l’espèce, cette mirabilia que vous évoquez est posée d’emblée, brusquement. Pourtant, même chez Kafka, c’est la mise en contact de la merveille et de la réalité qui fait tout le sel du récit : la mésaventure de Gregor Samsa nous fascine par le frottement qu’elle opère entre sa nouvelle enveloppe corporelle aberrante et l’âpre et cruelle réalité familiale et sociale à laquelle elle se heurte. Le tragique émane d’un rejet, certes parental, de la monstruosité que Samsa est devenu aux yeux des autres, mais qui n’en figure pas moins un autre rejet : de la merveille ou de l’irrationnel par la réalité. C’est aussi en ce sens une tragédie des genres ou registres, celle d’une irrémédiable incompatibilité des régimes de l’imaginaire et du réel. Mes récits s’emparent eux aussi de cette tension entre réalité et merveille, à leur manière : dans mes romans, comme dans Ravive d’ailleurs, je pars souvent de situations authentiquement vécues, qui n’ont rien d’extraordinaire ni de merveilleux en soi, et je m’efforce de les faire dévier ou de les laisser dévier et rêver jusqu’à l’excès, et d’en imaginer toutes les conséquences. Je me souviens par exemple que l’idée de ma nouvelle « Ploumanac’h » est née exactement comme il est raconté dans le récit. Ce qui arrive au narrateur démarre exactement de la même manière pour moi : je me promène sur une plage, m’adosse contre un muret de pierre et observe les promeneurs jusqu’à ce qu’un homme attire plus particulièrement mon attention. Alors je le suis des yeux, lui qui marche lentement vers la mer qui s’est retirée très loin, et c’est ainsi que la vision de cet homme se double d’une autre qui le fera dévier de sa véritable trajectoire pour l’emmener ailleurs. Finalement, il suffit de s’observer ou d’observer les autres, les conversations, les gestes, certains rapports humains, ou contempler des paysages pour constater que notre monde normé et apparemment borné, recèle des arrière-scènes, d’autres scènes (pour reprendre une terminologie psychanalytique). En ce sens, j’aime assez cette expression forgée par Nathalie Sarraute, lorsqu’elle parle de « sous-conversations ». Ce qu’elle dit peut être de mon point de vue étendu à tout : il y a d’autres gestes sous les gestes, d’autres paroles sous les paroles, d’autres visages derrière les visages, d’autres montagnes contenues dans les montagnes et d’autres mers sous la surface des mers… Alors oui, c’est peut-être en s’acharnant à scruter l’apparente banalité des choses et des événements, à les embrasser totalement d’abord, et exclusivement, en se collant de toutes ses forces à la peau du réel que l’on s’aperçoit que cette peau n’a rien de lisse, qu’elle est fragile comme celle du lait et qu’elle peut à tout moment se déchirer et ouvrir sur une autre réalité, infiniment plus sombre et inquiétante.

« Il y a d’autres gestes sous les gestes, d’autres paroles sous les paroles, d’autres visages derrière les visages, d’autres montagnes contenues dans les montagnes et d’autres mers sous la surface des mers… »

![Black and white glass lantern slide of rocks at Ploumanach [1936] by Eileen Agar 1899-1991](https://www.undernierlivre.net/wp-content/uploads/2016/11/eileen_agar_ploumanach-392x380.jpg)

UDL : Quel est votre rapport avec la folie, le rêve, la frontière ténue qui les sépare du réel ?

R. V. : Ce sont des états qui m’ont toujours fasciné, précisément parce que la frontière qui sépare la raison de la folie, la santé de la maladie mentale sont extrêmement ténues, et que leur appréciation est d’abord une affaire de perception et de comparaison, sans norme bien définie. J’ai été amené à beaucoup m’y intéresser pour mon Doctorat, il y a pas mal d’années de cela, quand je travaillais sur l’œuvre de Michaux qui a exploré les territoires du rêve et les états modifiés de la conscience, recréant artificiellement certaines psychoses en expérimentant la mescaline et d’autres psychotropes à des fins cliniques. Alors toutes ces lectures de jeunesse ont sans doute forgé durablement mon imaginaire. De toute évidence, la folie guette et menace constamment mes personnages, depuis mon premier roman jusqu’aux nouvelles du présent recueil, et la question de leur santé psychique ne peut manquer de se poser tôt ou tard aux lecteurs. Cette hésitation-là, cette inquiétude-là, je veux les amener à l’éprouver, sans jamais les mettre en mesure de trancher, parce que l’homme est heureusement infiniment complexe, qu’il n’est jamais tout à fait sain d’esprit ni tout à fait fou, que toute expérience un tant soit peu intense, fût-elle de nature religieuse, politique, passionnelle, peut insensiblement passer pour une manifestation du délire, et que la position de chacun sur cette échelle qui va de la raison pure à la folie furieuse est unique, aussi inaliénable qu’une empreinte digitale ou oculaire. J’envisage et suis mes personnages comme autant d’aventures de la conscience, rejouées de roman en roman et de nouvelle en nouvelle, selon des modalités propres, soumises à d’imprévisibles perturbations. Ce sont finalement des aventures d’hommes, ni plus ni moins, qui s’accrochent à la vie comme s’ils étaient guidés par cet aphorisme de Michaux que j’aime particulièrement : « Qui cache son fou, meurt sans voix ».

« C’est un peu comme si les pans d’un manteau chatoyant de dorures s’ouvraient soudain sur un corps nu de lépreux. »

UDL : Ravive offre un contraste entre une langue précieuse, baroque, fiévreuse et très belle et une distorsion perturbante, troublante et parfois même insoutenable, de la réalité. Comment trouvez-vous le juste équilibre entre cette technicité sémantique et poétique et le propos ?

R. V. : J’essaie en effet de créer des effets de distorsion entre la forme et le fond, entre les ornements de l’écriture et des images âpres et crues. C’est un peu comme si les pans d’un manteau chatoyant de dorures s’ouvraient soudain sur un corps nu de lépreux. Selon moi, il s’agit moins d’embellir la laideur, de l’esthétiser comme le fait Baudelaire dans son célèbre poème « Une charogne », que de placer le lecteur dans une position inconfortable, parce que vous l’amenez à trouver séduisantes des images qui, exposées sans le moindre filtre, ne lui inspireraient que répulsion. Alors il peut être amené à s’interroger sur lui-même, sur ce goût douteux qu’il se découvre. Quant à cette « technicité sémantique » dont vous parlez, elle contribue peut-être à conférer une plus grande netteté aux images que vous voulez dépeindre, de nature quasi hallucinatoire, de celle qu’on retrouverait dans les œuvres surréalistes de Dali ou de Tanguy par exemple. L’image se détache, gagne en précision, acquiert des couleurs plus vives et n’en frappe que mieux l’imagination. Au regard des écritures contemporaines qui tendent plutôt vers la simplicité, voire une certaine forme d’écriture blanche, la mienne cultive un certain classicisme formel. Il est vrai qu’en tant que lecteur, c’est principalement vers des écritures riches et généreuses que je m’oriente, parce qu’elles me nourrissent : Gabrielle Wittkop, Claude Louis-Combet, Robert Alexis, Pierre Michon, Marc Graciano… Mais au-delà, on peut tirer des effets intéressants de ce gonflement de la langue, lorsqu’elle se met à proliférer maladivement, à des moments très particuliers, d’intensité maximale, comme à la fin des nouvelles « Anton » ou « Orcadi » par exemple. Ce n’est pas sans lien avec le basculement des personnages ou de la situation, quand la folie ou la transe l’emportent.

UDL : Extinction, mutation, fusion entre hommes et objets… Une angoisse sourd de chacune des nouvelles, l’idée sous-jacente d’une post-humanité dangereuse. Qu’est-ce qui vous inquiète dans notre époque et quel rôle donnez-vous à la littérature face à cette menace ?

R. V. : Impuissants et incapables de renoncer à ce dont nous avons joui à outrance au mépris des équilibres de la nature, nous sommes de plus en plus conscients de la fragilité de notre écosystème. Plusieurs nouvelles du recueil se situent à un moment critique de l’humanité, celui que nous sommes en train de vivre, dont l’homme est responsable par ses excès, et qui est en train de lui échapper parce que, dans ces fictions, le point de non-retour a été franchi (en est-on si loin dans la réalité ?) : réchauffement climatique, pollution, menace nucléaire ravivée ces dernières années avec la catastrophe de Fukushima, appauvrissement de la biodiversité, suspicion croissante jetée sur ce que nous consommons et à quoi il semble impossible d’échapper malgré de nouveaux modes de consommation alternatifs (bio, végétarisme ou véganisme). Face à ces menaces qui vouent l’homme à sa propre extinction ou à sa dégénérescence, j’ai imaginé que son organisme se mettait à résister, à développer ses propres défenses pour se conserver. L’humanité menacée n’a d’autre choix que de muter pour surmonter un environnement toujours plus hostile : de nouveaux êtres en naissent, résultant de processus épigénétiques, nés à l’aube d’une humanité modifiée. Tel Pyrrha et Deucalion du mythe, Anton (le personnage de ma nouvelle éponyme) survit et s’apprête à refonder l’espèce humaine, mais relève-t-il encore de l’humanité ? Ce post-humain qu’est Anton a de quoi inquiéter : endurci, devenu invulnérable par nécessité, créature amnésique et insensible, surhomme et froid fornicateur, il est réduit à n’être plus qu’un vecteur de reproduction et de conservation, résurrecteur d’une espèce moribonde, marchant comme au sortir d’un lavage cérébral et physiologique. Par sa violence froide et son imperméabilité organique, il n’est pas encore un androïde, mais il n’en est peut-être pas si loin. Ma nouvelle « Reborn » prolonge cette réflexion puisque ces sortes de poupées augmentées vendues sur le Net (qui n’ont rien d’imaginaire celles-là) sont à mi-chemin entre l’être vivant et la créature artificielle. À travers elles se posent aussi des questions relatives à l’identité et à la gestation. Enfin « Le dernier homme » est marqué par ces tragédies à répétition que vivent les migrants au cours de leur exil vers l’Europe et qui assombrissent l’actualité depuis des années. Alors quel rôle la littérature peut-elle avoir face à ces menaces et à ces drames ? À défaut de pouvoir régler des questions qui la dépassent de beaucoup malheureusement, elle a vocation à s’en saisir, à alerter, comme elle l’a toujours fait, à nous inquiéter par ses anticipations fictionnelles.

« Leur silence ou leur acharnement à écrire induit la confusion et les mène au seuil de la folie »

UDL : Plusieurs nouvelles (« Reborn », « Ploumanac’h », « Une année sabbatique », « Orcadi »…) mettent en scène des figures d’écrivains pour qui l’écriture est une nécessité parfois cauchemardesque. Ravive est-il une mise en échec des pouvoirs cathartiques souvent attribués à la littérature ?

R. V. : On y trouve en effet des auteurs qui perpétuent la figure du poète maudit, mais sans la moindre grandeur : ils pactisent malgré eux avec la société capitaliste, se plient au culte de la performance que leur impose cette société, travaillent de jour et écrivent la nuit quand bien même le sens de ce qu’ils font leur échappe. Combien d’auteurs que leur plume ne nourrit pas n’ont d’autre choix que de mener cette existence schizophrénique, s’ils veulent écrire sans toutefois crever de faim ? Dans Ravive, ces auteurs s’obstinent à écrire quand rien de bon n’en sort ou culpabilisent de leur silence, quand ils ne tentent pas de noyer l’impossibilité où ils se trouvent de le faire dans une débauche d’activités frénétiques. Et lorsqu’ils se croient enfin libérés, l’horreur et l’angoisse dont ils ne font plus rien et qu’ils ne subliment plus par l’écriture les rattrapent violemment dans la réalité, les faisant basculer dans leur propre univers fictionnel dont ils deviennent les personnages et les premières victimes. En tous cas, en dehors de rares exemples où l’écriture leur révèle quelque chose et leur décille les yeux, elle ne produit pas les effets escomptés et moins encore une catharsis salvatrice. Ils se trouvent dans une impasse : leur silence ou leur acharnement à écrire induit la confusion et les mène au seuil de la folie.

UDL : Les paysages de Ravive (estran, plages, îles, et même déserts) s’imposent comme des présences vivantes, palpables, poisseuses. Leur inquiétante étrangeté m’a rappelé les peintures de Max Ernst (et certaines de Magritte), les corps des tableaux de Franz von Stuck, le romantisme noir… Votre blog, Membrane, rassemble d’ailleurs de nombreuses photographies. Quelle est l’importance de l’image, peinture ou photographie, dans votre écriture ?

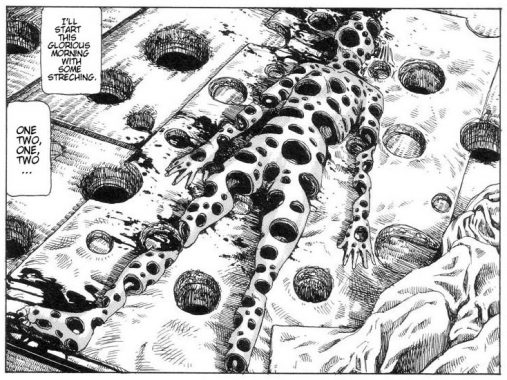

R. V. : L’image compte en effet beaucoup pour moi, qu’il s’agisse de peinture, de photographie ou de cinéma. Cela fait plusieurs années que je collectionne des images sur mon blog, alors il est probable qu’elles influencent ma manière d’écrire. Dans mon précédent roman, Fissions, je m’étais particulièrement attaché à travailler la narration en séquences, exactement comme dans un film. Et les images ont certainement de nouveau nourri Ravive. L’art de la conversation de Magritte, qui était cité dans une première version de ma nouvelle « Ploumanac’h », a orienté mon récit en transformant les monolithes de Ploumanac’h en un paysage oraculaire où les rochers révèlent peu à peu leur profil alphabétique qui font d’eux une porte d’accès à un autre monde. La peinture romantique m’intéresse beaucoup aussi, pour ce sens du sublime qu’elle s’emploie à dégager des paysages et qui ébranle ceux qui les contemplent : Carl Gustav Carus, Caspar David Friedrich, Joseph Wright, Johan Christian Claussen Dahl… Dans le domaine photographique, on pourrait évoquer les monolithes de Gibraltar de Francis Frith, ceux de Ploumanac’h photographiés par Eileen Agar ou les pierres de Raoul Ubac. Ma nouvelle « Les hommes-soleil » fait écho par certains aspects au land art, à Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, pour ces séquences où le corps et le désert fusionnent… Sur le versant organique, j’évoquerais l’influence de Francis Bacon, les mises en scène macabres de Joel-Peter Witkin, les performances d’Olivier de Sagazan, les films d’animation de Jan Svankmajer ou les mangaka Hideshi Hino, Suehiro Maruo (ndlr : voir la chronique de La jeune fille aux camélias par Caroline) ou Shintaro Kago qui explorent le corps dans tous ses états et où le grotesque le dispute à l’épouvante avec génie.

UDL : Vous avez dit lors d’une rencontre que « Les hommes-soleil » est un hommage au Nécrophile de Gabrielle Wittkop, et « Une année sabbatique » à Un homme qui dort de Perec. Au-delà de ces deux auteurs, quels sont les écrivains qui vous influencent le plus ?

R. V. : En dehors des textes que vous évoquez, auxquels deux de mes nouvelles rendent implicitement hommage, je vous citerai dans le plus grand désordre des auteurs que j’aime à des titres divers, sans pouvoir vous dire si l’on peut vraiment parler d’influences : Louis-Combet, Rezzori, Blecher (récemment republié par les éditions de l’Ogre), Mandiargues, Michon, Volodine, Ramuz, Kafka, Buzzati, Gadenne, Gombrowicz, Pasolini, Kenzaburo Ôé, Mishima… Parmi les poètes : Rimbaud, Lautréamont, Artaud, Michaux, Du Bouchet, Dupin, Guillevic…

UDL : Pour conclure, quelles sont les dernières lectures qui vous ont marqué, vos dernières découvertes ?

R. V. : Parmi mes dernières lectures, j’ai beaucoup aimé Pedro Mayr de Jérôme Orsoni (chez Actes Sud), une étrange histoire de double et de vampirisme littéraire dans une veine sud-américaine, Les lois du ciel de Grégoire Courtois, d’une efficacité redoutable, que je m’empresserais d’adapter au cinéma si j’étais réalisateur, ou bien encore l’excellent Récit d’un avocat d’Antoine Brea (tous deux publiés au Quartanier).

UDL : Merci !

La chronique de Ravive, par Sonia.

Membrane, le blog de Romain Verger.

Entretien mené par Hédia, Lou et Sonia.

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire