Un projet éditorial se prépare du côté des éditions Scylla. Un projet passionnant, promettant de regrouper autour un collectif d’auteurices et d’artistes de divers horizons. Un projet qui, tout en partant d’un souvenir, promet des échappées littéraires grandioses. Les éditions Scylla ont lancé un financement participatif afin de lancer ce projet. Mais laissons la parole à Xavier Vernet, l’éditeur et instigateur du projet, qui nous a généreusement partagé la préface du premier numéro. Une mise en contexte aussi touchante que passionnante et qui promet des grandes heures de littérature.

Préface : D’un souvenir d’enfance à un projet éditorial.

C’est durant l’été 2021 que cette idée est née. Comme souvent, juste une intuition qui décide de rester, de s’incruster. Avec un peu de recul, elle a pris sa source – pour ensuite s’imposer – à l’intersection d’une situation personnelle un peu particulière (difficile en fait, n’ayons pas peur des mots), d’un hommage à un ami disparu, d’une théorie littéraire et surtout d’un souvenir d’enfance.

Depuis 2015, je travaille durant l’été dans les Alpes, au frais au pied des montagnes. Dans cette espèce de maison de famille, je me suis constitué un stock bis de la librairie Scylla pour poursuivre mon activité durant deux mois 100 % en ligne. Ce télétravail avant l’heure a commencé, il me semble, au deuxième été qui a suivi la création de Dystopia. Comme je me charge de la diffusion et de la distribution (c’est-à-dire répondre aux commandes directes sur le site, à celles des libraires, éditer les factures correspondantes, préparer les colis et les déposer à la poste), il a vite été évident que tout cela ne pouvait pas être suspendu durant mes 3 ou 4 semaines de vacances estivales. J’ai donc emporté avec moi et laissé sur place un petit stock de nos premiers titres. Très vite, je me suis dit que tant qu’à faire des colis et aller à la poste chaque semaine, autant le faire pour la librairie

aussi… J’ai constitué un premier « stock d’été » avec uniquement des doublons d’occasion. Puis, année après année, je l’ai enrichi d’une sélection de livres neufs et de quelques milliers d’occasions (quand on aime optimiser l’espace et customiser des bibliothèques, on ne compte pas). L’activité des deux structures pouvait donc se poursuivre sur 52 semaines sans interruption.

Comme c’est souvent le cas, ce genre d’endroit devient naturellement le lieu des retrouvailles avec la famille et les amis. Malheureusement, depuis une dizaine d’années, cette joyeuse ambiance a laissé place à une autre dont on aurait préféré se passer. Mon père est atteint d’une maladie neurodégénérative qui lui a ôté dans un premier temps toute capacité de mémoire à court terme. Les premiers signes sont apparus en 2015 ou 2016. Elle s’est ensuite méticuleusement attaquée à ses souvenirs plus anciens pour enfin, à partir de 2020, effacer une à une toutes ses compétences et autres facultés cognitives.

Avec le recul, c’est étonnant de voir à quel point j’avais été marqué par la lecture de la nouvelle Le Test de Richard Matheson bien avant les premiers symptômes de sa maladie. Je ne crois pas aux prémonitions, pas le moindre instant, mais j’ai toujours été sensible à ce qui touche à la mémoire et donc à son effacement.

Pour les proches, c’est un deuil qui va durer plusieurs années et qui commence avec le malade encore en vie… Nous sommes obligés de faire ce deuil, constamment, fragment par fragment : la première fois qu’il ne retrouve plus sa voiture sur le parking d’un supermarché, lorsqu’il n’arrive plus à refermer un sac de randonnée, quand on se rend compte qu’il ne sait plus dans quel sens mettre des semelles dans ses chaussures, le moment où l’on doit décider qu’il ne peut plus conduire, le jour où on comprend qu’il ne se souvient plus de sa mère (que le prénom « Berthe » entendu à la radio lui

évoque quelque chose mais rien de plus), cette autre étape où mettre le couvert devient un casse tête de plus en plus difficile à résoudre à chaque repas, et tout ça, dans l’attente du jour où il ne nous reconnaîtra plus…

Le plus violent, le plus pervers, c’est que c’est un deuil sans larmes. On ne pleure pas la disparition d’une compétence (ou d’un souvenir). Mais certaines sont plus difficiles à encaisser. La plus dure pour moi – pour l’instant – a été lorsque j’ai compris qu’il ne se reconnaissait plus dans un miroir au cours de l’été 2023. Qu’il « voyait » par conséquent des gens avec qui il essayait de communiquer alors qu’il ne disposait plus d’assez de mots pour le faire. À ce stade, il était encore capable de nous reconnaître, ma mère, Claire B., ma compagne et moi. Tous les autres, lui compris, avaient rejoint les limbes.

Il y a bien sûr des paliers sur lesquels il semble se stabiliser quelques mois mais, chaque été, il m’est impossible de ne pas noter à quel point il s’efface. Ma mère, désemparée de le voir disparaître ainsi, a tout mis en œuvre depuis le début pour le stimuler et ralentir les effets de cette maladie. Mais la

tâche l’accapare 24 heures sur 24 et l’épuise à petit feu.

Évidemment, leur état m’attriste et me plonge dans une déprime qui s’enkyste un peu plus chaque année et qui a atteint un sommet à l’été 2021. À la demande de Léo Henry, pour les dix ans de la disparition de Jacques Mucchielli, je m’étais engagé, avec d’autres de ses amis du milieu SF, à écrire un texte en hommage à ce dernier.

J’ai réalisé dans un premier temps que je ne l’avais connu que trois petites années alors que j’aurais pu jurer que nous avions été amis trois fois plus longtemps… Ça n’a, vous vous en doutez, contribué en rien à calmer mes accès de nostalgie et de déprime. J’avais enterré par le passé des grands parents, des oncles, des tantes, des personnes âgées ou malades, mais jamais jusqu’ici quelqu’un de ma génération et surtout de façon si soudaine.

De l’autre côté du grillage

C’est au cœur de cet été-là qu’a ressurgi un souvenir d’enfance. Celui d’un lieu auquel je n’avais plus pensé depuis bien longtemps mais que je n’avais jamais oublié.

Je devais être âgé d’une dizaine d’années – je n’étais pas encore entré au collège, c’est une certitude – lorsque j’accompagnais mon père deux, peut-être trois fois par an, dans un endroit que je savais être, sans pouvoir le formuler à l’époque, véritablement extraordinaire. « Extraordinaire » dans le

sens premier du terme : « qui n’est pas courant, exceptionnel, inhabituel », rien de surnaturel là-dedans.

Nous y allions seulement lui et moi. Ma mère ne nous accompagnait pas. Je n’ai d’ailleurs aucun souvenir d’y avoir jamais croisé qui que ce soit… Il nous fallait une demi-heure en partant de la maison pour nous y rendre, probablement moins car je ne me rappelle pas avoir trouvé le temps long et je n’étais pas un modèle de patience à l’époque.

Nous arrivions par la même route, rentrions dans une zone pavillonnaire comme il y en a des dizaines dans la banlieue de Paris. Là encore, je me livre à des conjectures, cet endroit devait se trouver dans le Val-de-Marne. Mon père est né, a grandi et fait la majorité de sa carrière dans ce département. De plus, il restait facilement accessible d’Évry où nous habitions depuis mes 6 ans.

Telle que je m’en souviens, la zone pavillonnaire était ancienne. Pas de préfabriqués mais des petites maisons d’un étage tout au plus, collées sur un rectangle de terrain, et disposées très régulièrement de chaque côté d’une route sur laquelle on se croisait tout juste à deux voitures, mais où il restait

quand même la place pour un trottoir planté d’arbres. Un bout de jardin devant chacune des maisons, un autre qu’on pouvait deviner derrière, et place à la suivante. Elles se succédaient ainsi jusqu’à ce qu’on s’arrête devant un grand portail en métal blanc, plein, qui empêchait de voir

l’intérieur de la parcelle où nous allions.

J’en ai des souvenirs très précis. Le premier, dès l’ouverture du portail : l’arc de cercle que trace le verrou de pied qui creuse son sillon dans les gros gravillons. Je ressens encore aujourd’hui dans les mains et les bras cette vibration si caractéristique du frottement sur le sol lorsque je ne soulevais pas

assez la baïonnette. Pas facile d’ailleurs en marchant à reculons et cassé en deux…

Mon père y garait la voiture – une 4L noire que j’adorais – puis refermait le portail derrière nous, nous coupant du reste du monde. À notre droite, lorsque nous nous tenions dos à l’entrée, s’alignaient une dizaine de box. Juste avant, on trouvait une dalle de béton destinée au lavage, aux réparations et autres bricolages sur les véhicules.

Autre souvenir très vif de l’endroit – ne riez pas –, l’essoreuse à éponge. Aussi simple qu’efficace : deux rouleaux l’un au-dessus de l’autre, quelques engrenages et une manivelle montés sur un pied massif en fer forgé à la peinture aussi blanche et écaillée que celle du portail. Elle était plantée à proximité de la dalle de béton. Mon père avait dû me mettre en garde très sérieusement au sujet de l’engin, sur le mode « ce qu’il fait aux éponges pour les essorer, il peut le faire avec tes doigts, fais bien attention quand tu t’en sers ».

Cet appareil m’inspirait donc un certain respect mêlé de crainte et je l’utilisais uniquement quand j’éprouvais le besoin de me rendre utile les jours de grand nettoyage de la voiture…

Parfaitement rectangulaire comme ses voisines, la parcelle sur laquelle nous nous trouvions possédait un gros bac à sable qui m’arrivait à la taille. Pas un pour jouer, je le savais : collé au milieu du grillage, face aux box qui nous séparaient de l’autre terrain, une pelle montait la garde à son côté en cas d’incendie.

La mécanique ne m’a jamais passionné. Mon père a cependant veillé à ce que je sache qu’il était disponible si je voulais des explications sur le fonctionnement d’un moteur ou tout autre sujet qu’il maîtrisait, et ce, sans jamais montrer de déception ou d’agacement si je ne m’y intéressais pas.

Comme j’avais quartier libre, je pouvais jouer où je voulais mais ce bac avait ma préférence. Je venais équipé : ballon, raquettes (les grosses moulées dans un seul bloc de plastique noir, cordage inclus, avec cet embout octogonal jaune ou orange fluo à la poignée, livrées avec des balles en mousse), mes derniers Lego et autres Big Jim… Enfant unique, je savais comment m’occuper seul. Assez peureux, j’évitais tout de même de m’approcher des derniers box et du fond de la parcelle.

Encore un souvenir très précis de cet endroit : comme il n’était pas protégé des intempéries, le sable du bac avait la consistance idéale pour y forer des galeries. Je ressens encore au bout de mes doigts le picotement d’avoir trop creusé, les ongles rayés d’avoir trop gratté pendant que mon père rangeait des affaires dans son box ou s’occupait de la vidange de la voiture.

Les odeurs aussi restent très présentes : mélange d’huile, d’essence et de vieux papier humide qu’on peut trouver dans ce genre de lieux de stockage.

Quand on ouvrait notre porte, on distinguait en hauteur, parmi un fatras d’établis, de caisses à outils, de boîtes de rangement pour les machines de menuisier, la roue d’un kart et son siège baquet qui émergeaient de la pénombre. Je ne l’ai jamais vu autrement et il est à la casse depuis longtemps

maintenant, mais je savais que mon père l’avait monté de toutes pièces avec un ami de jeunesse. Je n’ai jamais été habile de mes mains et fabriquer un véhicule, même aussi sommaire, relevait, relève encore d’ailleurs pour moi, de la magie.

Si vous êtes encore là, vous devez vous dire depuis quelques paragraphes qu’il n’y a rien d’extraordinaire à l’endroit que je décris et que je vous mène en bateau. Effectivement, ce lieu est tout à fait banal. Il y en a de semblables à côté de chez vous. En revanche, ce que l’on pouvait observer de l’autre côté du grillage ne l’était pas.

Lorsque je jouais dans le bac, je tournais le dos au box et je pouvais contempler au travers du grillage le terrain voisin. Contrairement à ce qu’on était en droit d’attendre, ce n’était pas un énième pavillon qui s’y trouvait. Mais un verger. Et entre ses arbres : des statues.

Le jardin semblait à moitié à l’abandon. L’herbe haute, les branches basses. Quelques fruits pourris à terre. Hormis mon père, je n’ai pas souvenir d’avoir vu un être humain de mon côté ou de l’autre. Sans doute un chat une fois ou deux et ce n’est même pas certain.

À l’époque, j’avais déjà une conscience aiguë qu’on ne croisait pas ce genre d’endroits tous les jours. Curieusement, les statues ne m’ont laissé que des souvenirs fugaces : je ne saurais les décrire aujourd’hui ou dire combien il y en avait, mais la plupart des bustes se trouvaient au sommet de colonnes posées, ou plutôt comme abandonnées entre les arbres. Pour moi, il ne faisait aucun doute qu’elles étaient l’œuvre d’un artiste, d’un vrai, pas d’un amateur. Qu’elles auraient même pu figurer dans un musée – pourquoi les avoir abandonnées ici ? – mais sur ce point, je suis conscient que c’est certainement mon regard d’enfant et ma mémoire qui me jouent des tours…

Vous comprenez désormais d’où viennent trois des quatre éléments déclencheurs de ce projet : la situation personnelle (la dégradation de l’état de mon père me déprimait), l’hommage à un ami disparu (déprimant à écrire), le souvenir d’enfance (ressurgi à cause de ou grâce à la maladie de mon père, me renvoyant d’ailleurs à une époque où il était en parfaite santé). Reste la théorie littéraire pour compléter le carrefour au centre duquel j’allais me retrouver coincé.

L’exploration par la fiction

Plusieurs années auparavant, j’avais lu quelque part (un article ou un échange sur un forum) que notre fameux sense of wonder pourrait être en fait un choc esthétique. C’est du moins, en substance, ce dont je me souvenais. Et les bribes que j’en avais retenues, c’est qu’avant même les idées ou l’histoire, c’était ce choc esthétique qui pourrait non seulement déclencher notre passion pour la science-fiction, mais en être la source même. Si cette théorie était valide, elle expliquait par la même occasion l’impossibilité de formuler une définition satisfaisante de ce genre. Dans cette quête, nous nous trompions simplement d’objet.

Je notais pour plus tard de rechercher l’auteur et l’article en question car, si son intuition se révélait juste, ma présence dans ce lieu étrange et comme hors du temps avait très bien pu semer la graine qui allait favoriser mon appétence pour l’imaginaire.

Ce souvenir ne m’a plus quitté du reste de l’été. J’ai tenté de m’en rappeler le plus de détails possible. Je les ai tous listés ici. Tout ce que j’avais pu observer bien sûr, mais aussi les odeurs et les sons qui le composaient. Concernant ces derniers, il faut le reconnaître, c’est plutôt une absence de son qui caractérisait l’endroit. Il y avait une qualité, presque une texture dans le silence qui régnait là-bas. Alors que nous étions en pleine ville, une fois le portail refermé, c’est comme si plus aucun bruit ne le franchissait. Juste celui que je produisais et celui de mon père qui vaquait à ses occupations… À nouveau, pour être le plus honnête possible, je mets ce phénomène sur le compte de ma mémoire parcellaire.

Passons maintenant à ce que j’ai oublié de cet endroit car c’est, il me semble, tout aussi important que le reste.

Avant cela, récapitulons ce qui constitue « les marqueurs » de cet endroit. Une fois à l’intérieur de la parcelle, nous avons donc :

– Le portail derrière nous

– Une rangée de box à notre droite

– Juste avant celle-ci, la dalle de béton et l’essoreuse à éponge

– Du gros gravier partout

– Le bac à sable au milieu du grillage avec sa pelle faisant face aux box

– Une vue dégagée à travers le grillage sur le verger et ses statues

Ce dont je ne me souviens pas :

– Le nombre exact de box

– Ce qui permettait de séparer le fond de notre parcelle de la suivante après le dernier box : le même

genre de grillage ? Un mur ? Le dos d’une maison ?

– Quand je me replonge dans mes souvenirs et que je regarde côté verger : je ne distingue pas où il s’arrête. Et ce, dans aucune direction. Je ne vois ni portail équivalent au nôtre ni bâtiment – même minuscule – à l’endroit où ils auraient dû se situer. Bref, la sensation étrange que ce jardin n’a pas de

fin. C’est très probablement à cause de son état de semi-abandon. Les hautes herbes, les branches des arbres ont très certainement occulté les autres propriétés, les autres murs, les autres grillages…

Tout cela a, j’en ai bien conscience, grandement contribué à la « magie » dégagée par ce lieu et perçue par mes yeux d’enfant.

Cet endroit n’évoque bien entendu plus rien pour mon père. J’ai essayé de lui en parler cet été-là, sans succès. Quant à ma mère, elle ne s’en souvient pas non plus. Rien de surprenant puisqu’on parle d’un quelque part où je n’ai pas mis les pieds depuis près de quarante ans et dans lequel elle n’est, selon toute vraisemblance, jamais allée.

Tout aurait pu s’arrêter là s’il n’y avait pas eu Dystopia et le travail que l’association réalise depuis 2010 avec auteurs, autrices et graphistes autour d’œuvres singulières.

Un projet commençait à prendre forme : pourquoi ne pas faire explorer cet endroit par la fiction ? Je lui devais bien ça. Plus j’y songe, plus il me paraît évident que le choc esthétique ressenti à l’époque (je ne serai lecteur d’imaginaire qu’à partir de mes seize ans) a largement contribué à ma passion dévorante pour le(s) genre(s). Il n’est pas seul : je fais partie de la génération bercée par San Ku Kaï, Goldorak, Albator et Capitaine Flam, mais aujourd’hui, je pense qu’il a pesé tout autant, qu’il a été décisif dans mon parcours.

En parlant de ça, j’ai depuis le début tout particulièrement apprécié les auteurs et autrices qui ont des obsessions et qui, à chaque nouvelle, à chaque roman, explorent un peu plus ladite obsession. Cette tendresse a commencé bien avant que je devienne libraire et s’est même intensifiée depuis. Des thèmes récurrents comme la perception de la réalité chez Christopher Priest par exemple ou la folie chez Shirley Jackson m’ont poussé à explorer plus avant leur production.

Il fallait bien qu’une obsession éditoriale me tombe dessus un jour…

Voilà donc que ce souvenir d’enfance ne me quittait plus. Plus j’y pensais, plus j’étais convaincu qu’il pouvait constituer un joli point de départ à un cycle de nouvelles. De novellas plutôt. Depuis 2015, les éditions Scylla publient des textes de 111 111 signes, seuls ou en recueil. Il était temps d’en publier d’autres.

Lorsqu’une idée me travaille, j’en parle en premier à Claire B. Comme on est en couple depuis un quart de siècle (probablement un bon quart quand vous serez en mesure de lire ces lignes), elle connaît ma propension à m’enflammer quand un sujet commence à s’emparer de moi, ma façon de tourner autour, de l’abandonner, de le reprendre, l’étudier, me projeter avec… À chaque fois ou presque, elle est enthousiaste. Ça a été le cas, une fois de plus. Une étape supplémentaire dans mon cheminement.

***

Durant l’été 2021, j’ai lu aussi les deux premiers tomes de La Tour de Garde de Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier. Déjà fortement impressionné par le premier roman de Claire, Un Long Voyage, je m’étais plongé avec plaisir dans cette double trilogie de fantasy.

Cette coécriture évoquait fortement le cycle Yirminadingrad9 de Léo Henry et Jacques Mucchielli. Pas du tout dans le même registre, mais il y avait en commun la construction de villes imaginaires et la jubilation perceptible de la création et de l’écriture à quatre mains. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place.

Le meilleur moyen pour tester une idée reste à mon sens de la frotter à la réalité. J’ai donc décidé qu’à la rentrée, je « frotterai » ce début d’idée sur Guillaume et Claire histoire de voir ce qu’ils en penseraient et si elle pouvait leur inspirer une ou plusieurs histoires.

Lors d’un repas, je leur ai exposé mon souvenir dans des termes très proches de ceux employés au début de cette introduction et les ai invités à prendre part au premier recueil. « Seulement » deux contraintes narratives : écrire une novella de 111 111 signes et intégrer ce lieu de mon enfance à leur récit. Peu importe le genre. Ils m’ont tout de suite répondu qu’en effet, ça les inspirait et que je pouvais compter sur eux. Merci à tous les deux, ils venaient de valider une autre étape, la plus importante sans doute : la confirmation que la littérature avait son mot à dire dans cette affaire.

Un souvenir d’enfance, des auteurs et autrices invités à explorer cet endroit étrange par la fiction, une contrainte formelle (111 111 signes de la première lettre du titre au point final).

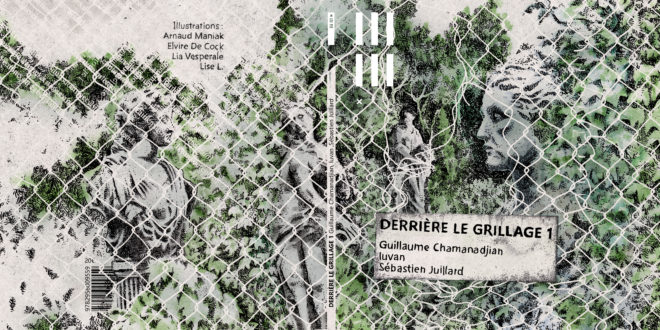

Et voici le résulat : Derrière le grillage – tome 1 de Guillaume Chamanadjian, luvan et Sébastien Juillard. Un recueil de trois novellas de science-fiction illustrées par Lise L., Lia Vesperale et Elvire De Cock, couverture d’Arnaud S. Maniak. Le premier d’une série qui se développera dans les années à venir…

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire