Une charte graphique ambitieuse, des pépites littéraires exhumées des littératures d’Europe et d’ailleurs, des histoires de Fantômes, de guerres et révolte, les éditions du Typhon valent le détour. Basées à Marseille et gérées par Yves et Florian Torrès, elles portent des textes dont le souffle puissant ne vous laissera pas indifférent. Pour découvrir un peu plus cette jeune maison d’édition, nous vous proposons un entretien avec leurs deux éditeurs. Attention, avis de tempête littéraire !

Les éditions du Typhon ont tout juste un an maintenant. Pouvez vous nous présenter un peu son histoire ?

Tout est parti d’un désir de lecteur et de lecture. On se rendait compte qu’il y avait encore plein de beaux textes à publier malgré le formidable travail de nombreuses maisons d’édition. Il y avait aussi la volonté de s’inscrire contre une certaine obsession de la nouveauté et de l’air du temps. On apprécie énormément le travail d’Éric Dussert par exemple. Quand il parle de la forêt de la littérature, ça nous parle. Faire découvrir des œuvres oubliées, c’est aussi proposer de nouveaux chemins de traverse dans cette forêt-là.

Tout est parti d’un désir de lecteur et de lecture. On se rendait compte qu’il y avait encore plein de beaux textes à publier malgré le formidable travail de nombreuses maisons d’édition. Il y avait aussi la volonté de s’inscrire contre une certaine obsession de la nouveauté et de l’air du temps. On apprécie énormément le travail d’Éric Dussert par exemple. Quand il parle de la forêt de la littérature, ça nous parle. Faire découvrir des œuvres oubliées, c’est aussi proposer de nouveaux chemins de traverse dans cette forêt-là.

Dès le départ, ce qui nous intéressait dans ce projet de découverte, de rédécouverte, c’était de proposer aux lecteurs des voix du passé qui éclairent puissamment nos problématiques contemporaines. C’est en cela que nos livres souhaitent parler autant aux lecteurs avertis qu’à ceux plus occasionnels. Ces textes forts, irrévencieux résonnent encore aujourd’hui : comment refuser l’enclos imposé par la société ? Comment éviter de sombrer dans la haine, le ressentiment ou la morosité face à l’uberisation du monde et du rapport aux êtres ?

Quelle est la ligne éditoriale de votre maison ?

Comme tu le sais, il y a deux collections : Après la tempête et Les hallucinés. La première traite de la littérature post conflit. On a commencé avec une volonté de sonder un certain esprit européen, notamment celui né des cendres de la Seconde Guerre mondiale. Ces livres creusent des questions relatives à la reconstruction, au déplacement de la violence, à la rémanence avec en toile de fond l’horizon de la résilience. En somme, les livres se demandent moins comment gagner la guerre que comment gagner la paix. C’est à cette interrogation qu’est confrontée la jeunesse qui se retrouve à gérer les erreurs des pères. C’est à elle qu’incombe cette charge. Si les fils s’opposent souvent aux pères dans nos livres, c’est qu’ils arrivent au monde avec cette lourde tâche tout en se demandant s’ils n’ont pas reçu que la mort ou le désert en héritage. Alors les fils résistent, bataillent et se rendent compte que c’est à chaque génération de faire l’expérience de ses propres conquêtes.

L’autre collection, Les hallucinés, porte sur la littérature gothique, une littérature de l’étrange . On aime bien l’idée du sous-genre, du mauvais genre, de la chose un peu dédaignée. Or la littérature gothique offre la possibilité de s’attaquer aux problématiques évoquées plus haut – violence, racisme, inconscient de classe – mais sur un mode métaphorique.

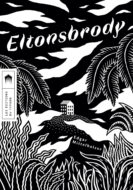

Ces textes sont en prise directe avec l’inconscient comme l’art brut, par exemple. Ils jouent sur notre rapport à la vie, à la réalité, au désir pour mieux souligner l’impermanence des choses. Nous l’avons commencé par une traduction inédite de Benjamin Kuntzer d’un roman de Edgar Mittelholzer (premier écrivain noir reconnu en dehors des Caraïbes), Eltonsbrody.

Mittelholzer avait été découvert par le couple Woolf qui l’avait aidé en Angleterre. C’est un texte sombre où ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui joue vraiment. Un texte à ambiance sur l’île de la Barbade où le vent et la mer jouent un rôle important. C’est une aussi une œuvre d’un romancier qui toute sa vie à souffert du racisme à cause de sa couleur de peau.

Nous allons poursuivre cette collection en publiant notamment en 2020 des romancières contemporaines. C’est aussi une volonté de rendre hommage aux grandes figures de la littérature gothique comme Ann Radcliffe, Mary Shelley qui ont développé un imaginaire torturé pour s’émanciper des humiliations subies par un société figée et patriarcale.

Dans la collection « Après la tempête », trois romans (Hurry on down, Billy le menteur & Frappe le père à mort) sont issus d’un courant littéraire anglais peu connu en France, les Angry Young Men (jeunes hommes en colère).

Comment avez vous découvert ces textes et pourquoi les remettre en avant aujourd’hui ?

Il y a quelques années, on a eu une phase « Hussards ». On s’est enfilés des Nimier, des Blondin, des Jacques Laurent… On pouvait ne pas être d’accord avec eux sur le plan politique, mais on rigolait des claques qu’ils mettaient à la société des années 50 et à l’intelligentsia française. De là est venue une question un peu bête : s’il y a une nouvelle vague en France, qu’en est-il ailleurs en Europe ? On s’est mis à regarder du côté de l’Angleterre, de l’Allemagne, de la Pologne… et on y a déniché des pépites. Comme ces « Jeunes hommes en colère » qui sont des cousins de gauche des « Hussards » français, des auteurs éloignés de Londres qui n’avaient à priori aucune chance de se faire publier. Ils sont tous nés dans des bleds impossibles et dans tous leurs livres, il est d’ailleurs question de ce rapport au territoire, de cette sensation d’être délaissé par les classes dominantes et le pouvoir politique. Par exemple, John Wain, l’auteur de Hurry on down et de Et frappe le père à mort est né à Stoke-on-trent, une ville frappée par les crises économiques, par la précarité… et cela n’a pas changé d’ailleurs car ses habitants ont voté à presque 70% pour le brexit…

Il y a quelques années, on a eu une phase « Hussards ». On s’est enfilés des Nimier, des Blondin, des Jacques Laurent… On pouvait ne pas être d’accord avec eux sur le plan politique, mais on rigolait des claques qu’ils mettaient à la société des années 50 et à l’intelligentsia française. De là est venue une question un peu bête : s’il y a une nouvelle vague en France, qu’en est-il ailleurs en Europe ? On s’est mis à regarder du côté de l’Angleterre, de l’Allemagne, de la Pologne… et on y a déniché des pépites. Comme ces « Jeunes hommes en colère » qui sont des cousins de gauche des « Hussards » français, des auteurs éloignés de Londres qui n’avaient à priori aucune chance de se faire publier. Ils sont tous nés dans des bleds impossibles et dans tous leurs livres, il est d’ailleurs question de ce rapport au territoire, de cette sensation d’être délaissé par les classes dominantes et le pouvoir politique. Par exemple, John Wain, l’auteur de Hurry on down et de Et frappe le père à mort est né à Stoke-on-trent, une ville frappée par les crises économiques, par la précarité… et cela n’a pas changé d’ailleurs car ses habitants ont voté à presque 70% pour le brexit…

De là, dans les années 50, ils ont développé une littérature de la colère avec un mot d’ordre : il faut prendre la place que la société nous refuse, il ne faut pas courber l’échine. Tous les romans sont traversés par le désir : celui de s’émanciper, de ne pas se contenter de ce que la société nous propose. Ce qui donne des romans remplis d’énergie, d’ironie et aussi d’humour cinglant. Les personnages nous paraissent encore aujourd’hui comme de formidables compagnons de routes tant les épreuves qu’ils subissent sont universelles (chômage, précarité, ruptures etc).

D’ailleurs, c’est assez fascinant de voir comme ces romans sont inconnus en France alors qu’ils sont cultes au Royaume-Uni. Les romans de John Wain sont toujours publiés chez Penguin Classic (le plus gros éditeurs en Angleterre), Billy le menteur de Keith Watherhouse a été adapté au cinéma, joué au théâtre, évoqué dans des chansons de groupes rock comme Oasis, the Decemberist, The Smiths…

Votre dernière publication, « La mort à Rome » est un roman allemand. Est-ce une volonté de s’ouvrir à d’autres littératures que celle anglo-saxonne ? Quel sera la prochaine destination du Typhon ?

Oui car depuis le départ il y avait cette idée de sonder cette mémoire européenne. La mort à Rome comme pour les textes des auteurs des « Jeunes hommes en colère » évoque les années 50, des années charnières de la construction de notre conscience collective.

Oui car depuis le départ il y avait cette idée de sonder cette mémoire européenne. La mort à Rome comme pour les textes des auteurs des « Jeunes hommes en colère » évoque les années 50, des années charnières de la construction de notre conscience collective.

Notre prochaine destination est la Pologne avec le premier auteur dissident de la Pologne soviétique : Tadeusz Konwicki. En Pologne soviétique, c’est le premier auteur polonais qui a refusé d’être publié dans la maison d’édition étatique. Il a fait ça en 1962. Geste qui lui a pourri la vie : il a été rayé des anthologies littéraires, supprimé des librairies, des bibliothèques. Il comptait des amis prestigieux en France et aux États-Unis : Milan Kundera et Philip Roth. Ils lui enjoignaient de quitter la Pologne. Lui refusait en répétant cette vieille sentence : « c’est en vivant mal que j’écris mieux ».

Sa grande force est de transformer un postulat de tragédie en comédie.

Le livre que l’on publie en janvier s’appelle La petite Apocalypse. Écoute le postulat réjouissant : un auteur en panne dans sa vie et dans ses livres reçoit la visite de deux camarades de lutte. Lui se dit : ok, je vais encore devoir signer une pétition contre telle ou telle injustice. Or ses camarades lui proposent autre chose : de s’immoler devant le Palais de la culture. Comme le non-sens règne dans sa vie, il prend la proposition au sérieux et leur demande 24 heures pour prendre une décision. Il va faire le point sur sa vie certes, mais surtout aller à la rencontre de la nouvelle génération des dissidents, voir ce qui gronde et rencontrer par hasard de nombreux apparatchiks qui ne rêvent que d’une chose : devenir écrivain.

Tadeusz Konwicki en fait une fable noire dans un monde déréglé où les êtres sont sacrifiés au profit d’un progrès toujours promis et sans cesse différé. Tout en ayant un cerveau qui fonctionne à 200 km/h avec des mots d’esprit à foison, il prend très au sérieux ce geste terrible (qui a malheureusement des échos avec l’actualité lyonnaise récente) ; le degré de désespoir de s’immoler pour tenter de mettre de la lumière dans la nuit des puissants.

Tous ces textes ont en commun un souffle de révolte contre la société de leurs époques, une volonté de critiquer les conditions de travail et de vie. Ils ont aussi en commun d’avoir été écrit peu de temps après la Seconde Guerre mondiale (aux alentours de 1950 pour les Angry Young men, 1954 pour le Koeppen). Est-ce que ces périodes tumultueuses de l’histoire sont pour vous propices à créer une littérature « de rupture »?

Globalement, la fin de la Seconde Guerre mondiale a créé un puissant sentiment fait d’ambivalence : l’espoir d’une société nouvelle (voir le documentaire L’esprit de 45 de Ken Loach, Les jours heureux de Gilles Perret) et le choc de découvrir ce qui avait été fait pendant la guerre (« tous nos progrès pour en arriver à ça… »). Le souci, c’est qu’après une période d’emballement ou d’indignation peut venir la phase non pas d’oubli, mais de repli, d’indifférence.

Globalement, la fin de la Seconde Guerre mondiale a créé un puissant sentiment fait d’ambivalence : l’espoir d’une société nouvelle (voir le documentaire L’esprit de 45 de Ken Loach, Les jours heureux de Gilles Perret) et le choc de découvrir ce qui avait été fait pendant la guerre (« tous nos progrès pour en arriver à ça… »). Le souci, c’est qu’après une période d’emballement ou d’indignation peut venir la phase non pas d’oubli, mais de repli, d’indifférence.

John Wain, Keith Waterhouse en Angleterre ou Wolfgang Koeppen en Allemagne constatent qu’après la guerre, le problème n’est pas que tout le monde s’en fout ; le problème est que tout le monde s’enfonce dans « un état de somnolence satisfaite » pour reprendre les mots de Wolfgang Koeppen. La littérature est offensive pour ces auteurs. À sa sortie en Allemagne, La mort à Rome a été très mal perçu car le roman a appuyé là où ça faisait mal : sur l’état politique de l’Allemagne après la guerre, sur le fait que d’anciens bourreaux soient toujours proches du pouvoir, sur le dégoût du nationalisme etc. Mais c’est aussi, car il est question de littérature, une réflexion sur les individus, sur les sentiments qui les traversent à travers le temps et sur la force et l’énergie nécessaires pour trouver sa place.

Vous avez plusieurs fois mêlé projection de films et rencontre autour de vos publications. Pourquoi ce choix de lier film et cinéma ?

À vrai dire, c’est le cinéma qui a été notre porte d’entrée vers la littérature. De grands cinéastes nous ont orientés vers des lectures, vers des auteurs.

Aujourd’hui, on lui retourne un peu l’appareil en essayant de démontrer que le rapport cinéma et littérature est plus fin, se joue sur d’autres modes que simplement celui de l’adaptation.

Il y a aussi une volonté de toucher un autre public, un public qui fréquenterait moins les librairies et montrer, à notre échelle, que les disciplines artistiques se nourrissent sans cesse entre elles. Peut-être qu’ensuite le désir de retrouver les ambiances du film le pousse vers le livre…

Êtes vous satisfait de l’accueil du typhon au sein du lectorat français ?

Évidemment, ce n’est pas facile mais on essaie de s’appuyer sur un réseau de librairies partout en France qui peuvent donner vie à des petites maisons d’édition comme la nôtre. Bien sûr, c’est un monde extrêmement saturé et on est en concurrence avec des éditeurs qui ne jouent pas dans la même division. Ils peuvent inonder le marché et absorber des flops, ce qui n’est évidemment pas notre cas.

Évidemment, ce n’est pas facile mais on essaie de s’appuyer sur un réseau de librairies partout en France qui peuvent donner vie à des petites maisons d’édition comme la nôtre. Bien sûr, c’est un monde extrêmement saturé et on est en concurrence avec des éditeurs qui ne jouent pas dans la même division. Ils peuvent inonder le marché et absorber des flops, ce qui n’est évidemment pas notre cas.

On va dire que pour le moment l’accueil est plutôt bon de la part des libraires, des lecteurs. On essaie de faire du beau travail et de proposer à travers nos livres une réflexion sur l’état du monde qui est une invitation au décentrement.

Pour finir, un coup de projecteur sur des projets à venir ?

Sur un livre qui sortira en mars prochain et qui sera notre premier texte contemporain. Il s’agit d’un livre à la lisière des genres, Le chien noir, un conte gothique d’une jeune autrice lilloise, Lucie Baratte. Il paraîtra dans notre collection Les hallucinés. Ce texte nous a beaucoup plu car il aborde des thématiques contemporaines comme le féminisme mais d’une autre manière. Il est question de désir, de prise de pouvoir, d’émancipation tout en s’inscrivant dans une filiation littéraire bien précise. Celle des contes précieux du XVIIIe et des romans magiques d’Angela Carter.

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

on lui retourne un peu la pareille (et non l’appareil) sinon très bon entretien merci