Folle parution pour cette rentrée littéraire aux Editions Monsieur Toussaint Louverture avec la bande-dessinée tout simplement grandiose Moi, ce que j’aime, c’est les monstres d’Emil Ferris: deux volumes à spirales illustrés au stylos bille qui nous plonge dans les turpitudes dansantes et dantesques des histoires humaines.

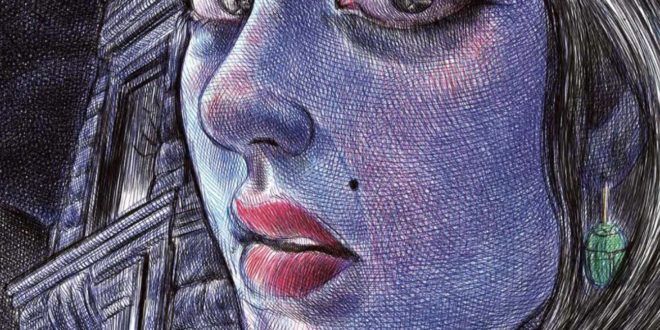

Tout d’abord il faut savoir que l’auteure a été atteinte d’une méningo-encépahlite suivi d’un diagnostique lourd; paralysie à vie, impossibilité de remarcher un jour et de se servir de sa main droite. Epaulée et encouragée par les femmes de son entourage à ne pas lâcher prise, elle continue tout de même à dessiner en scotchant un stylo à sa main et finalise son parcours à l’Art Institute de Chicago, dont elle sort diplômée et debout. Elle commence alors Moi, ce que j’aime, c’est les monstres et le termine 6 ans plus tard: peut-être que ce roman graphique n’est pas inspiré de sa propre vie, cependant on y retrouve une force et une détermination puissantes explosant dans un kaléidoscopes de couleurs et d’images et un réel combat du quotidien de la part des personnages.

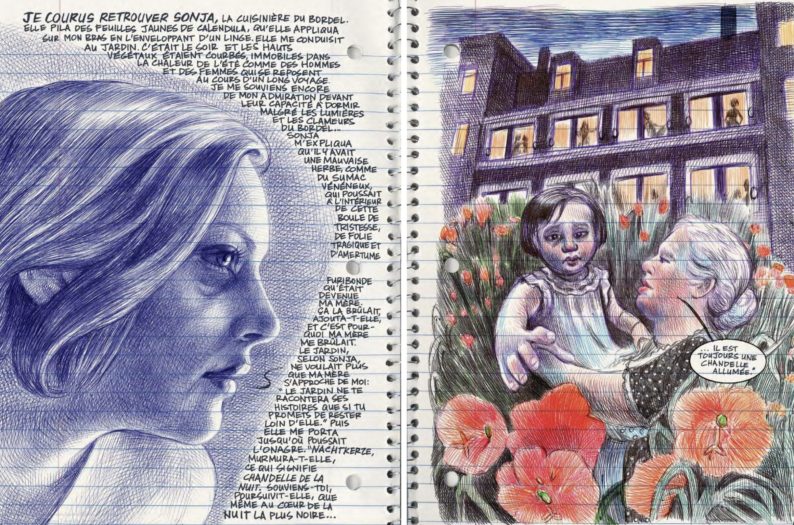

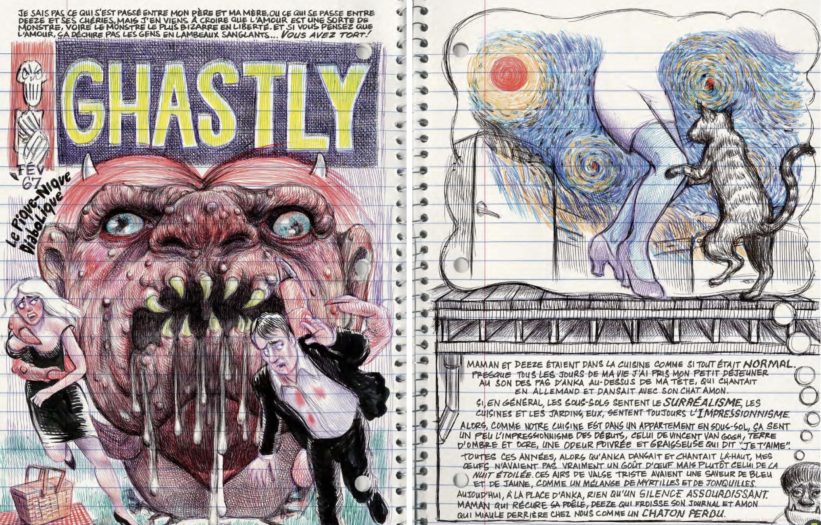

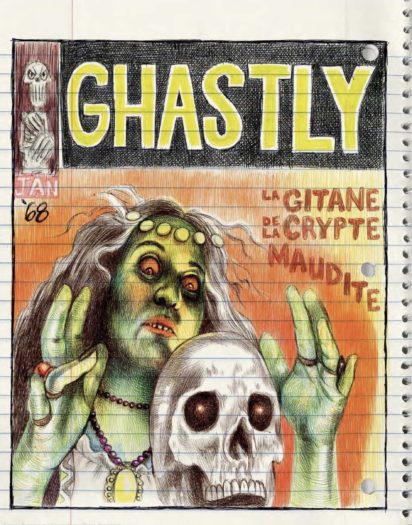

Karen, une jeune fille vivant dans un quartier pas vraiment recommandé de Chicago se passionne pour les créatures fantasmagoriques; dans son journal mi de bord mi intime, elle se dessine uniquement sous les traits d’un loup-garou vêtu d’un long imper et d’un large chapeau. Cet accoutrement elle le porte depuis que sa chère voisine du dessus, Madame Anka, s’est suicidée d’une balle en plein coeur. Mais cette théorie du suicide, Karen n’y crois pas, et décide donc de mener sa propre enquête, par le prisme de son regard candide de créature de la nuit, qui perce les gens à jours bien plus en profondeur que le meilleur des inspecteurs pourrait le faire.

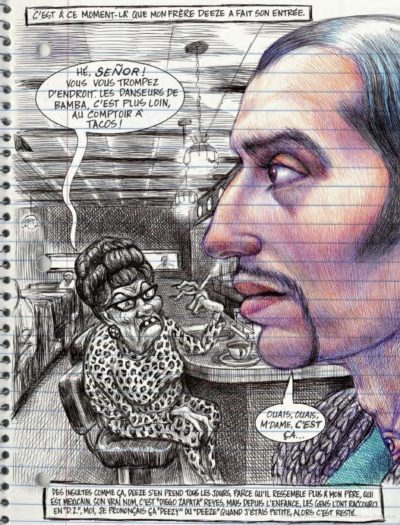

Vivant avec sa mère très portée sur les traditions mystiques et la superstition et son frère ainé Diego, Don Juan tatoué et torturé pouvant aussi bien être agneau que dragon, elle mène une vie en décalage des autres enfant qui pour la plupart la rejette et la harcèle.

En compagnie de Diego, elle se découvre une passion pour les musées et les tableaux de grands maitres. Les salles silencieuses deviennent son meilleur échappatoire face à la cruauté adolescente qu’elle subi, et elle sait même entrer dans le coeur même d’une toile pour discuter avec les personnages y figurant. L’Art prend ici la place d’une thérapie et d’un support plus que primordial pour la jeune fille, qui retranscrit les tableaux des Grands Maitres en les dessinant et en en exposant sa perception.

De plus, Karen se réfugie dans un univers fantasmé où elle est loup-garous et où elle peut vivre sa romance avec sa meilleure amie vampire. En attribuant des caractéristiques imaginaires elle se crée alors une échappatoire rassurante, là ou les différences deviennent des attributs de force. En transformant ses amis proches en créature de Frankenstein ou en frère fantôme, elle semble même les protéger des brimades cruelles dont ils sont victimes. Accentuer leurs différences leur permet alors de s’accepter comme ils sont, sous le voile du jeu et du rêve.

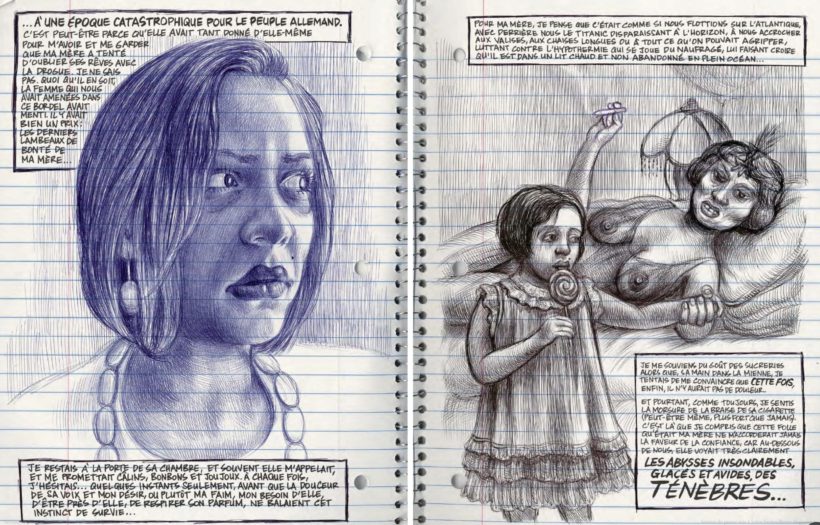

Mais au fil des pages, la tendance va même jusqu’à s’inverser; il faut dire qu’au final ce sont les humains les vrais monstres.

Emil Ferris dresse une galerie de personnages hétéroclites, chacun luttant avec ses démons pour atteindre sa liberté, luttant contre le monde extérieur et le bal des violences ordinaires telles que le racisme et l’homophobie, en sois la crainte de l’autre.

A travers l’histoire d’Anka, elle parle de la déportation et du nazisme mais aussi de la prostitution infantile. Cette femme à la fois belle et étrange porte en elle les marques de la tragédie humaine et a tenté d’évoluer malgré tout.

La jeune détective en herbe et en crocs fait face au suicide, à l’Histoire, au cancer, au racisme et à l’homophobie et déverse dans son journal ses réflexions et sa douleur, toujours avec son regard d’enfant préservé de haine ou de réelle rancoeur. Le support du carnet et l’outil du stylo bille, communs et courants, deviennent ici des oeuvres d’art narrant une chronique sociale contemporaine où les êtres humains tentent de satisfaire leurs envies contradictoires tout en tissant des liens avec les autres.

Moi, ce que j’aime, c’est les monstres est un livre littéralement hors du commun, plein de paravent qui se juxtaposent, de niveaux qui s’emboitent, où le réel et l’imaginaire entre en collision.

Emil Ferris possède une narration semblable à celle que l’on trouve dans Jérusalem d’Alan Moore; génialement complexe, tout en niveaux et en angles qui s’enchevêtrent au fil de lecture et un trait hachuré et hyperréaliste évoquant celui de Maurice Sendak dans Outside over there. Ce livre est puissant par son fond et sa forme, porté par une puissance narrative et graphique qui laisse sans voix. Il est phénoménal.

Editions Toussaint Louverture

416 pages

Caroline

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire