L’univers inventé par Karin Tidbeck dans Amatka relève de règles a priori absolument simples : le monde est entièrement façonné par le langage. Les objets ne conservent leur forme que s’ils sont étiquetés et nommés à haute voix. Si ces rituels ne sont pas observés à la lettre (c’est le cas de le dire), les objets se dissolvent en une espèce de masse étrange et informe qui terrifie tout le monde, ou presque. D’où vient cette matière ? Pourquoi les habitants des colonies l’utilisent-ils pour la base de toute fabrication d’objets ? Que peut-il advenir d’une société dans un monde entièrement façonnable par la parole ?

Tel est le monde dans lequel nous vivons, avait dit Professeur Jonas. Il faut surveiller les mots. Un citoyen qui ne surveille pas ses mots est capable de détruire son collectif.

Amatka raconte l’histoire d’une communauté d’humains divisée en cinq colonies (dont une a été détruite par le passé). D’où viennent-ils ? Probablement de notre Terre, mais où sont-ils exactement ? Comment sont-ils arrivés ? Les habitants l’ignorent et ne subsiste que d’étranges rumeurs ou des balivernes issues d’esprits un peu trop prompts à divaguer. Divagations qui nuisent considérablement à la bonne marche du monde. En effet, l’ordre doit absolument régner en maître pour préserver l’espèce humaine des rigueurs de ce monde étrange et gris. Dans l’univers décrit par Karin Tidbeck, on survit plus qu’on ne vit. On s’adapte à l’environnement hostile, aux paysages cafardeux et au manque de ressources. Le Collectif, sorte d’entité administrative toute puissante (et sans visage), veille à la sécurité de tous, à maintenir une organisation rigoureuse, à pourvoir aux besoins primordiaux de toutes les colonies.

Pour conserver cette société présentée comme idéale parce qu’efficace, égalitaire, protectrice, le totalitarisme s’est tout naturellement installé et le Collectif structure aussi bien tous les aspects de la société que les pensées les plus intimes de ses citoyens. La violence institutionnelle est latente, parfaitement intégrée par tous, mais elle se révèle quand le Collectif décide de sévir face aux signes de déviance :

Comme elle s’apprêtait à passer des portes battantes, celles-ci s’ouvrirent sur un infirmier poussant une chaise roulante. La femme qui y était assise était enveloppée d’une blouse en papier. Ses tempes rasées étaient recouvertes de cicatrices croûtées. Elle regardait dans le vide. L’infirmier fixa Vanja avec insistance et lui passa devant.

On s’était occupé de cette femme. Comme on s’était occupé de Lars. Comme on s’occupait de tous ceux qui parlaient à tort et à travers. La peine de mort n’existait pas, dans les colonies. Mais il fallait empêcher les dissidents de mettre la communauté en péril. La procédure neurochirurgicale visant à oblitérer le centre du langage était une solution élégante.

C’est dans ce contexte que Vanja citoyenne de la colonie d’Essre est envoyée à Amatka pour y effectuer une étude marketing, dans le but de proposer de nouveaux produits sanitaires à la colonie. Mais Vanja est un personnage atypique qui (comme d’autres), porte en elle des graines de révolte, que viendra attiser son séjour dans la colonie la plus reculée et la plus désolée du monde.

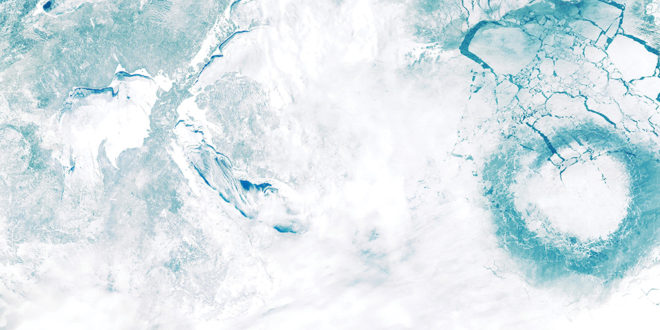

L’ambiance d’Amatka est mystérieuse, profondément intrigante, et vaguement dérangeante. L’environnement glacé, triste, grisâtre et sans soleil dans lequel évoluent les personnages, le manque d’explications claires sur les lieux, l’histoire des colonies, l’identité des membres du Collectif, l’absence totale d’animaux et surtout ce besoin vital de nommer les objets, plongent d’emblée le lecteur dans une atmosphère étrange, dissonante, provoquant un malaise insaisissable.

Fier représentant du « Nordic weird », notamment dans son dénouement, et chaleureusement accueilli par Jeff VanderMeer, le roman pousse avec une remarquable finesse, le lecteur à plusieurs réflexions. Il aborde la question de la créativité, qui donne la possibilité d’inventer de nouvelles formes de société, et la question du vivre ensemble prend petit à petit tout son sens. Mais il porte avant tout une profonde attention au langage, et notamment sur la puissance subversive du langage poétique.

Tout dans la vie des personnages tourne autour d’une utilisation descriptive des mots. Les noms des jours de la semaine par exemple, ont totalement perdu leurs racines mythologiques. Mercredi n’est plus le jour de Mercure (ou d’Odin, onsdag en suédois) mais devient simplement troidi. Troisième jour de la semaine. De même, ce qui est loin d’être anodin, les noms propres des gens indiquent simplement leur colonie d’origine. Quand les mots visent à permettre aux objets de conserver leur forme, alors le langage dépasse le simple descriptif pour devenir complètement performatif.

Mais, même à Amatka, où les rigueurs linguistiques sont de rigueur, la poésie existe. Notons que la poésie était d’ailleurs au centre du projet du roman de Karin Tidbeck, qui a d’abord existé comme recueil de poèmes, avant de prendre sa forme définitive en prose.

Vanja découvre, sur les étagères de la bibliothèque les œuvres d’Anna de Berol, une poète disparue dans l’étrange accident qui a coûté la vie à une centaine d’habitants de la colonie quelques années auparavant, et qui semble avoir profondément marqué les esprits, étoffant encore un peu plus l’ambiance déjà chargée de mystère.

Toujours est-il que la langue de la poète, qui transcende l’aspect performatif du langage au cœur de l’univers dans lequel elle évolue, interpelle vivement Vanja :

Qu’y avait-il dans la langue d’Anna de Berol ? Comme si elle comprenait les mots et les objets plus profondément que quiconque. Ses poèmes n’étaient pas de simples marquages rimés. Ils ne décrivaient pas seulement le monde. Vanja avait la sensation que les serres n’avaient plus besoin d’être marquées depuis qu’Anna de Berol avait figé aussi parfaitement leur forme.

Dès lors, elle réalise pleinement ce qu’elle avait déjà entrevu par le passé : s’emparer de la langue c’est s’emparer du monde.

La pensée magique, dans le monde imaginé par Karin Tidbeck, n’est plus un concept psychanalytique ou une philosophie New Age, mais une réalité face à laquelle les personnes, individuellement, doivent se positionner. Si, pour paraphraser Yves Bonnefoy, la langue établit des notions (claires, identifiables, classifiables, qui permettent au Collectif d’organiser, de maintenir), la poésie, elle, désigne des présences et par là, non seulement ouvre bien plus largement le champ des possibles mais aussi participe d’un tout autre lien entre le langage et le monde.

Par ailleurs, cette fusion entre les choses et les mots pose une autre question, tout aussi fondamentale, tout aussi problématique : dans un tel monde, que devient ce qui ne peut pas être nommé ?

Dans une langue simple et directe, l’auteur nous entraîne au cœur de la question brûlante des pouvoirs de la communication. Maniant de main de maître un récit troublant, inquiétant, aux contours volontairement sibyllins, elle redonne toute sa place à l’imaginaire à la créativité et restaure l’essence du langage poétique comme expérience…

« Et c’est alors que le peinte de la réalité

Commence à réaliser

Que toutes les apparences de la pomme sont contre lui »

Prévert – La promenade de Picasso

Pour approfondir, notamment concernant les aspects surréalistes du travail de la romancière et ses différentes sources d’inspirations, vous pouvez consulter la très belle et très complète note de lecture d’Hugues de la librairie Charybde.

Traduit de l’anglais et du suédois par Luvan

Traduit de l’anglais et du suédois par Luvan

Éditions La Volte

320 pages

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire