Ça commence comme un roman post-apocalyptique. Ça en a toutes les apparences. Une femme, la peur aux trousses, fuit une menace, dans un monde qui semble vidé de ses habitants. D’elle on ne sait rien, si ce n’est qu’elle a abandonné sa compagne au bord d’une route, pour sa propre survie. A partir de l’abandon, commence le décompte les jours. Un façon de garder une trace, d’accompagner sa solitude.

Dès les premiers mots, le lecteur est happé. Il suit, déboussolé, cette étrange fuite entrecoupée d’extraits de textes documentaires apparemment totalement décorrélés du reste du récit et qui décrivent différentes expériences de morts imminentes.

Ce n’est que le début et le lecteur n’a pas fini d’être déstabilisé. Le premier chapitre, le thriller post-apocalyptique, est une expérience. D’autres expériences, à première vue bien différentes, viennent construire les autres chapitres du roman d’Olivia Rosenthal, entrecoupées de notes de l’auteure, qui nous avait prévenu dès la toute première page :

Les faits ne se contentent pas d’arriver, ils reviennent. Qu’on les accepte ou non, ils sont plus insistants et plus entêtés que les stratagèmes qu’on invente pour les éviter. Écrire fait partie de ces stratagèmes. On croit contrôler, répartir, organiser et tenir le réel sous sa coupe et la plupart du temps on se laisse déborder. On avance aveuglément vers le dénouement pour découvrir in extermis qu’en fictionnant le monde on a seulement essayé de retrouver ce qui avait eu lieu et qu’on avait oublié.

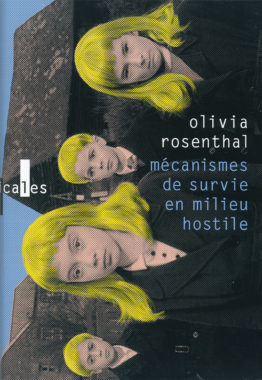

Mécanismes de survie en milieu hostile est donc un récit protéiforme, travaillé par des motifs qui reviennent, entêtants, tout au long de ces cinq expériences qui le composent. Afin d’avancer le lecteur doit accepter de se livrer à une sorte d’errance sans savoir exactement où elle va mener, accepter de suivre une piste après l’autre, de vivre une expérience après l’autre. Cette errance est remarquablement bien acceptée, d’abord car la beauté de l’écriture à elle seule vaut la peine qu’on s’y plonge, ensuite parce que l’œuvre finit par se révéler dans son unité et qu’elle pose de bonnes et d’exigeantes questions.

D’abord, il est évidemment question de mort. Plus précisément : la mort habite véritablement les pages de ce livre, la mort est la compagne de ce livre. Pour poursuivre la lecture, et au fur et à mesure qu’on avance dans le récit, il va falloir accepter de la regarder bien en face, naviguant entre fascination, répulsion et angoisse de se voir ainsi rappelé à sa condition de mortel. Expérience de mort imminente, travail de légiste, décomposition d’un cadavre : les mécanismes à l’œuvre au moment de la mort d’un être humain sont décortiqués, qu’ils soient biologiques, psychologiques, chimiques…

L’autodestruction du corps liée à la dégradation des lipides et des glucides s’accomplit sans intervention bactérienne. La peau prend une apparence marbrée, les veines redeviennent visibles. Cette autodestruction organique proprement dite, qui provient de la flore bactérienne hébergée par les intestins.

Ce travail autour de la mort n’est bien sûr pas gratuit mais constitue un nœud autour de l’intrigue qui interroge les survivants, ceux qui ont vu la mort de près, la leur ou celle d’un proche.

Ensuite, il est question d’écriture. Comme dit plus haut, l’auteur intervient directement et pose, chapitre après chapitre, son regard sur ce que l’on vient de lire. Contribuant à rendre perméables les frontières entre l’intérieur et l’extérieur de la fiction, ces pauses permettent de reprendre son souffle, de prendre de la hauteur. Elles contribuent également à mettre le lecteur et l’auteure sur un pied d’égalité, le premier étant déstabilisé par ce qu’il lit, quand la seconde est pareillement déstabilisée par ce qu’elle écrit.

Je relis ce texte, je le scrute, je le cherche, je le reprends sans cesse, je le triture, je l’abîme, je le rature et il revient. Il est revenu tant de fois que j’ai décidé de ne pas y renoncer […] Il fait partie de ces choses qu’on ne peut abandonner. Il est l’une des expressions possibles de ce qui me hante.

Du deuil à la création littéraire, les chemins sur lesquels Olivia Rosenthal nous invite à la suivre sont sinueux, inquiétants. Ils bifurquent, ils semblent hésiter, ils se devinent, formant un labyrinthe aux allures de rite initiatique, à la fois pour l’auteure et pour le lecteur. Lecteur qui, loin de se sentir désinvesti par l’étrangeté formelle du texte, succombe à la beauté de la langue, tantôt froide, concise, factuelle, tantôt puissamment évocatrice, incarnée, et toujours irrésistible.

Je veux quitter le chasseur. Je suis attachée à lui par le jeu du cache-cache, l’affection, la haine naissante, la suggestion, la terreur et le manque. Il m’agrandit, il me ramifie, il me prolonge, il me complète. Je n’ai pas encore trouvée comment m’y prendre pour être indépendante. Je suis habitée, je suis traversée. Je suis hantée. Je suis plusieurs.

Editions Gallimard, coll. Verticales

Editions Gallimard, coll. Verticales

192 pages

Hédia

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire

Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire